Reliquus è una espressione che Tribaleglobale usa da anni, è diventato un format che si rinnova ogni anno, specialmente nel periodo Pasquale. Ne ho già scritto potete vedere qui un approfondimento https://giulianoarnaldi.blogspot.com/2022/12/reliquus-cio-che-resta.html .

La reliquia – letteralmente ciò che resta- con il suo potente messaggio simbolico ed educativo assume in questo periodo un valore profondo, almeno per i Cristiani: la Croce è la reliquia per eccellenza; mettendo insieme i pezzi di tutte le reliquie della “Vera Croce” riportate dalle Crociate si potrebbe probabilmente tirare su un grattacielo, ma questo fatto nulla toglie al valore morale e metaforico di quel simbolo, testimonianza plastica ed evidente di una sofferenza salvifica, della morte che diventa vita grazie a chi si fa carico della sofferenza dell’intera umanità. La stessa forma ancestrale della Croce affonda le sue radici nella profondità del tempo, indica i punti cardinali, definisce un perimetro esistenziale prima che fisico. Nella tradizione Cristiana diventa inoltre il simbolo di un tempo che ha una durata precisa, quaranta giorni, e che è destinato ad incardinare nello scorrere della sofferenza quaresimale il percorso inevitabile verso la Resurrezione della Pasqua; non a caso Pasqua deriva dal latino pascha, in greco πάσχα, adattamenti dell’ebraico pesaḥ (aramaico pisḥā),che letteralmente significa passare oltre (fonte treccani.it).

Vale la pena, sopratutto quest’anno, di soffermarsi sul tema della Quaresima e in particolare del significato del numero quaranta.

Scandire il tempo mediante riti è tipico dell’essere umano, da sempre, e a ben vedere i riti cambiano aspetto ma raramente sostanza. Prendiamo ad esempio la Quaresima; da un punto di vista etimologico in italiano quaresima, come anche il francese carême, deriva dal latino ecclesiastico quadragäsëma, femminile sostantivato dell’aggettivo quadragäsëmus “quarantesimo” e pertanto significa propriamente “quarantesimo giorno (prima di Pasqua)” . Perchè fissare in quaranta giorni l’attesa della Resurrezione?

Sant’Agostino sosteneva che il numero quaranta esprime la perfezione “poiché la Legge è stata data nei dieci comandamenti, allora è per tutto il mondo che la Legge è stata predicata e tutto il mondo è composto di quattro parti: Oriente e Occidente, Sud e Nord; quindi, moltiplicando dieci per quattro, si ottiene quaranta. O, meglio, è per i quattro libri del Vangelo che la Legge si compie”.

Mīm(in arabo ميم? /mi:m/) è la ventiquattresima lettera dell’alfabeto arabo. Nella numerazione abjadessa assume il valore 40, e coincide con l’arcano maggiore Tredici dei Tarocchi, La Morte, che segna il compimento di una fase della vita, la trasformazione e il cambiamento; Per la ghematria, il metodo Rabbinico che attribuisce un valore numerico ad ogni lettera ebraica, mem(מ,ם) rappresenta la decina 40. Si tratta di un numero assai significativo e simbolico nella Bibbia ebraica come nei Vangeli. La pioggia del diluvio cadde sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Gli ebrei peregrinarono nel deserto per 40 anni. Mosè stette sul Monte Sinai per 40 giorni. Gesù digiunò per quaranta giorni. Il Buddha digiunò nel deserto 40 giorni prima di iniziare a divulgare i suoi insegnamenti. Nella cultura Islamica i morti si piangono per 40 giorni: Nell’Induismo, la maggior parte delle preghiere popolari sono composte da 40 slokas (strofe). Gli antichi Egizi immergevano il corpo del defunto in acqua salata per quaranta giorni, prima di concludere il complesso percorso di mummificazione. In molte culture africane il periodo di iniziazione dei giovani dura quaranta giorni….e si potrebbe andare avanti, aggiungendo che in tutte le culture la “quarantena” ( altro suggestivo esempio della scelta simbolica di questo numero ) è il tempo in cui avviene un cambiamento profondo, impegnativo e sofferto, vissuto nel silenzio, nella riflessione e nel mistero.

Perchè proprio il numero quaranta?

Credo che la risposta più semplice sia quella più convincente. Entro le 24 ore che seguono il concepimento di una vita umana, lo zigote (la prima cellula che si forma dall’incontro dei due gameti provenienti da madre e padre) va incontro a una rapida crescita formando l’embrione. Fino all’ottava settimana circa, (curiosamente il doppio di 4..) l’embrione si sviluppa ulteriormente dando luogo a un organismo più complesso: il feto. In una gravidanza fisiologica ci vogliono circa 40 settimane affinché quest’ultimo si sviluppi prima del parto. E gli esseri umani conoscono questo fatto da sempre, è l’unico dato concreto nel grande Mistero della vita. Ed ecco che nella dimensione della ritualità, l’ambito nel quale l’interazione con il Mistero è possibile, il numero diventa concretamente simbolico ed evocativo.

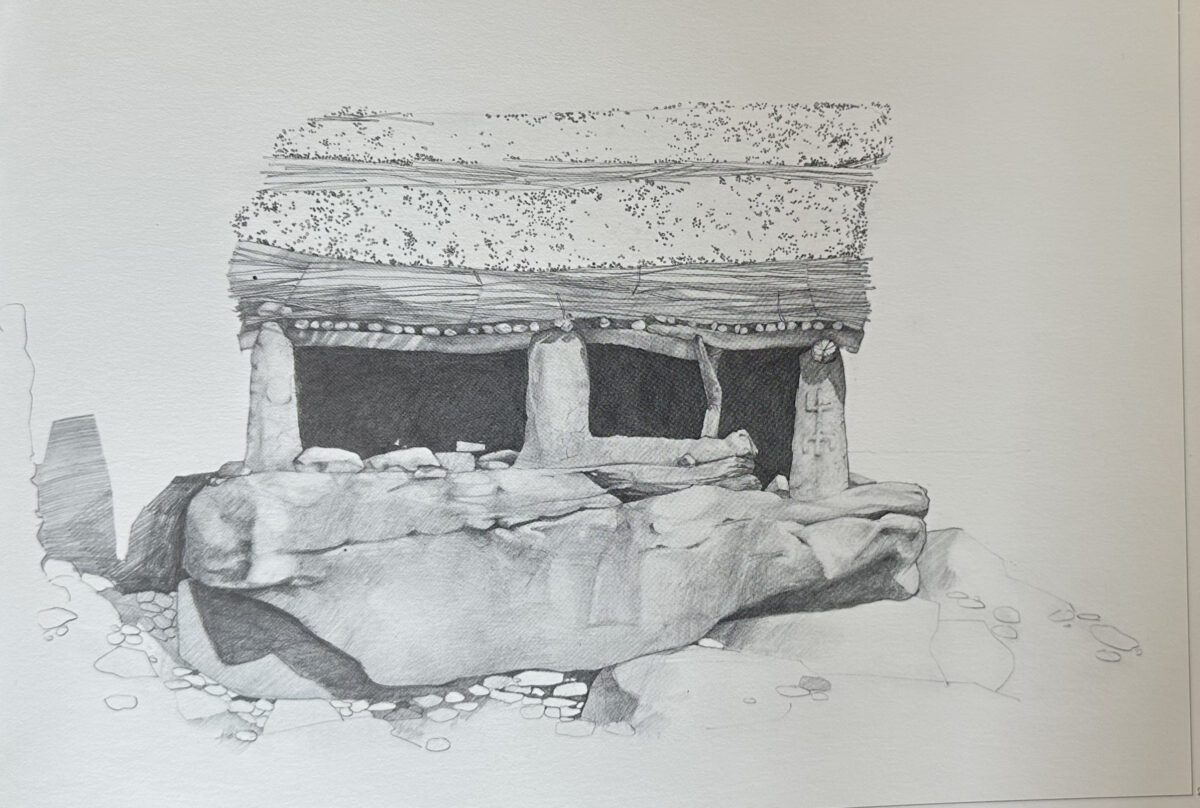

Poi c’è, ci dovrebbe essere, il 41mo giorno…quello della Resurrezione, della nascita della vita…Quest’anno, in questo difficilissimo 2025 è difficile immaginare il 41mo giorno, e non solo in Ucraina e a Gaza. Abbiamo scelto di dare corpo a questa che pare una interminabile Quaresima senza Resurrezione con il potente linguaggio che parla l’arte in ogni luogo del mondo. Gli Ecce Homo seicenteschi, la grande Deposizione della fine del XVI secolo parlano la stessa lingua dei reliquiari Kota, Asmat, Giapponesi, rappresentano la lezione di “ciò che resta” per ricordarci il dolore può insegnare molto, sempre e dovunque.

Giuliano Arnaldi, 5 marzo 2025

Reliquus, la lezione del Dolore

E’ un evento curato da Giuliano Arnaldi e Lorenzo Gaudenti.

le opere esposte provengono dalla Collezione Tribaleglobale.

Ai #magazzinidelMap di Villanova d’Albenga – località Coasco – Via Marina Verde